Felsbildkunst – Geheimnisvolle Botschaften aus der Steinzeit

Aus dem Inhalt:

- Unzählige weibliche Felsgravuren bezeugen die Verehrung der Großen Göttin und der Frau

- Symbole – geheimnisvolle Dimensionen in Zeit und Raum

- Das häufigste Symbol der Urzeit: Die Vulva

- Nut, die heilige Vulva der Göttin Neith

- In der Felsbildkunst der matriarchalen Urzeit gibt es keine Gewaltszenen, keine Jäger und keine getöteten Tiere

»Die Höhlenmalerei und Felskunst stellt das umfassendste und bedeutendste

Archiv der Menschheitsgeschichte vor der Schrift dar.« (Emanuel Anati)

Der Afrikanist Heinrich Loth stellte in seinem Buch ›Vom Schlangenkult zur Christuskirche – Religion und Messianismus in Afrika‹ fest, dass die »Höhlen- und Felszeichnungen entlang der alten Handelsstraßen, die das Innere Afrikas mit der Mittelmeerküste verbanden, das Leben in der Gemeinschaft wiedergeben. In ganz Afrika wurden über 100’000 dieser Bilder aus mehr als zehn Jahrtausenden gefunden. Alle diese Überlieferungen zeugen von der Kulturfähigkeit afrikanischer Völker, ihrer Kreativität, ihrem Kunstsinn, ihrer Verbundenheit mit der Natur und ihrer Lebensfreude; aber sie machen auch bewusst, wie verheerend sich das Eindringen der Europäer auf die weitere Entwicklung auswirkte. Waren die ersten Kontakte zwischen afrikanischen und europäischen Herrschern von gegenseitiger Achtung und Verständnisbereitschaft getragen, so tat sich mit den europäischen Ausplünderungs- und Eroberungstendenzen eine nicht zu überbrückende Kluft auf, eine Kluft, die noch vertieft wurde durch den Anspruch der Eindringenden, der angeblichen Zivilisation-, Kultur- und Glaubenslosigkeit der Eingeborenen ein Ende zu setzen.« (Loth 1985, S. 20 f)

Im Gegensatz zu den unzähligen Felsbildern in Afrika sind sie viel weniger zahlreich in Europa, doch immerhin in großer Zahl vorhanden. Nach M. Lorblanchet ›Höhlenmalerei‹ (1997) gibt es in Frankreich 150 Fundplätze, in Spanien und Portugal 128, in Italien 21, je einer in Rumänien und Jugoslawien und zwei im Ural.

Eine grosse Zahl von Felsgravuren bezeugen die Verehrung der Großen Göttin und der Frau

La Magdeleine

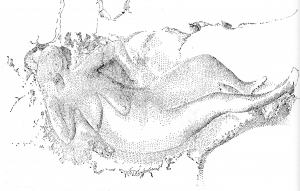

Relief einer liegenden weiblichen Figur an der rechten Höhlenwand von La Magdeleine (nach Giedion 1964, S.364)

»Im Eingangsbereich der Höhle La Magdeleine lagern an Stellen der Felswände, die noch vom Tageslicht erhellt werden, zwei Frauen im Relief, das eine Bein angezogen, das andere ausgestreckt, wodurch dem die Höhle Betretenden der zudem besonders herausgearbeitete Schoß der Frauen dargeboten wird… und fast scheint es, als sollten die beiden zurückgebeugten Frauen zum Ausdruck bringen, dass die Höhle bereit sei, den Eintretenden in sich aufzunehmen.« (Hans Peter Dürr ›Sedna oder Liebe zum Leben‹ 1984, S. 61)

Die nackten Frauen von La Magdeleine

Relief einer liegenden weiblichen Figur an der linken Höhlenwand von La Magdeleine (nach Giedion 1964. S.363)

Diese sinnlichen Reliefs der »wundervoll entspannt ausgestreckten weiblichen Figuren mit der feinen Durchmodellierung der Beine und gar nicht idolhafter Haltung sind aus dem Fels geboren, wie die griechische Venus aus dem Meer.« (Siegfried Giedion ›Ewige Gegenwart – Die Entstehung der Kunst‹ 1994, S. 361)

(Möglicherweise hatte der brave Abbé Breuil heimlich seine Freude an den weiblichen Nackten. Er glaubt nämlich, dass »die Venusfiguren in La Magdeleine beim paläolithischen Menschen während seiner Mahlzeiten ein Freudegefühl auslösten!« (Giedion ibd. S. 119)

PS: In der Wissenschaft sind mit Menschen immer Männer gemeint!)

Die Trinität von Angles-sur-l’Anglin

»Vielleicht lassen sich mit den beiden Frauen von La Magdeleine die Leiber der Frauen von Angles-sur-l’Anglin vergleichen, bei denen Schamdreieck und Schamspalte überdeutlich dargestellt sind. Bei den La Magdeleine-Frauen muss man an die Eingänge vieler Megalithgräber denken, deren flankierende Stützsteine Brüste tragen.« (Cf. J. Röder ›Pfahl und Menhir‹ 1949, S. 16, zit. von Dürr ibd. S. 295)

Die berühmten drei Venusgestalten von Angles-sur l’Anglin gehören gleichfalls dem mittleren Magdalénien an. »Auch dort ist im Kontrast zu den durchgebildeten Körperformen… direkt das Zeichen der Vulva eingraviert. Der Fries ist schon durch die ungewöhnliche Größe [um 120 cm] der weiblichen Gestalten außerordentlich interessant, wenn auch die plastische Größe der Venus von Laussel oder die schöne Entspanntheit der Frauengestalten von Magdeleine nicht erreicht wird. Die drei Entdeckerinnen des Frieses bemerken in ihrem ersten Bericht über den Fries und die drei Venusgestalten, von denen eine im Profil, eine dreiviertel und eine ›en face‹ wiedergegeben ist: ›Der ganze obere Teil des Körpers wurde nie gezeichnet, und auch die Füße fehlen. Das ganze Gewicht wird auf die genitalen Partien gelegt, in der zweiten Venus ist die Vulva-Spalte stark betont, und bei allen dreien ist die Vulva tief eingraviert‹. (Saint-Mathurin et Dorothy Garrod, 1951, S. 418; Giedion 1964, S. 142 f.) »Gemeinsam mit Suzanne Cassou de Saint Mathurin und Germaine Henri-Martin ist Dorothy Garrod bis heute in Frankreich unter dem Namen ‚Die drei Grazien‘ bekannt. Die Ausgräberinnen widmeten sich u.a. von 1948 bis zum Tod Dorothy Garrods 1968 der Erforschung der Grotte Roc-aux-Sorciers – dem Lascaux der Skulpturen, in dem Relieffriese aus dem Magdalénien zu finden sind.

›Gentlemen, wir haben ein Problem‹. Dies war der lakonische Kommentar des Vizekanzlers Dean, als er 1939 bekannt gab, dass Dorothy Garrod als erste Frau eine Professur an der renommierten Cambridge-Universität übernehmen würde. Dean spielte auf ein formales Problem der Universität an, die nicht auf Frauen in gehobenen Positionen vorbereitet war: Weiblichen Universitätsmitarbeitern war nämlich die Vollmitgliedschaft an der Cambridge Universität verwehrt, als Professorin konnte Dorothy Garrod jedoch in den Senat gewählt werden. Da alle Senatsmitglieder per definitionem Vollmitglieder der Universität waren, ergab sich ein Paradoxon, das nur durch eine Reform aufgelöst werden konnte.« (Annett Dittrich und Kerstin Geßner http://www.archaeologie-agentur.de/de/news/archaeo-blog/beitraege-2011.html)

Drei Frauenkörper mit betontem Schoßdreieck aus Angles-sur-l’Anglin. 14’000–17’000 Jahre alt (E. Anati ›Höhlenmalerei: Die Bilderwelt der prähistorischen Felskunst‹ 2002. Abb. u.a. bei Anati)

Drei Frauenkörper mit betontem Schoßdreieck aus Angles-sur-l’Anglin. 14’000–17’000 Jahre alt (E. Anati ›Höhlenmalerei: Die Bilderwelt der prähistorischen Felskunst‹ 2002. Abb. u.a. bei Anati)

Der Archäologe und Paläoethnologe Emmanuel Anati hat eine umfangreiche Bilddokumentation über die Fels- und Höhlenkunst erstellt, von denen er viele selbst erforscht hat. Mit den Darstellungen von Weiblichkeit scheint er jedoch ein Problem zu haben. So titelt er das berühmte Felsbild aus Angles-sur-l’Anglin mit ›Tiermetaphern‹ und schreibt dazu: »Hochrelief der Primitiven Jäger. Der weibliche Körper rechts ist mit zwei Bisons verbunden, einem darunter und einem darüber. Die Überlagerung scheint beabsichtigt und könnte eine metaphorische Bedeutung haben; ein komplexes Beispiel also für die ›Syntax des Aurignacien‹.« (Text und Abbildung bei Anati 2002, S. 15) Anati lenkt mit seiner Bildbeschreibung von der prägnanten Aussage der nackten Frauenkörper mit den ausgeprägten Vulven ab. Auch bei anderen Gelegenheiten hat sich Anati dem Weiblichen gegenüber als äußerst abwehrend gezeigt. Sein wissenschaftliches Interesse gilt neben der urgeschichtlichen Kunst vor allem der jüdischen Religion. In seinem Buch ›Palestine before the Hebrews‹ schreibt er über eine Gruppe aus Asien kommender Menschen, die Ägypten erreichte, »dass es Männer waren, die dort ankamen und ihre Güter und ihre Esel, ihre Frauen und Kinder, Werkzeuge, Waffen und Musikinstrumente mitbrachten… in dieser Reihenfolge. Seine Beschreibung der frühesten Erscheinung der Göttin ist kaum weniger männlich orientiert. Er schreibt: ›Diese jungpaläolithischen Männer schufen auch eine weibliche Figur, die allem Anschein nach eine Göttin oder eine Fruchtbarkeitswesenheit darstellt‹.« (zit. von Stone, 1988, S. 20, Hvhb. DW) Anati ist ein Beispiel eines durch und durch patriarchalen Wissenschaftlers, der überzeugt ist von der Überlegenheit des Mannes. Margaret A. Murray, die britische Anthropologin und Ägyptologin stellte in ihren volkskundlichen Studien fest, dass die klassischen Wissenschaftler, die durchdrungen sind vom Brauch der patrilinearen Abstammung und der Monogamie, die Frauen als bewegliche Habe des Männervolkes betrachten.

Anati beziffert die Bildkunst aller Kontinente aus 40’000 Jahren auf über 20 Millionen. Auch für Anati nicht zu übersehen, an den auf Felsen und Höhlenwänden angebrachten Bildern und Zeichen scheinen während 15’000 Jahren (ca. 32’000–17’000) ausschließlich Frauenkörper und Vulven darstellungswürdig gewesen zu sein; männliche Darstellungen fehlen beinahe vollständig (Gunnar Heinsohn ›Die Erschaffung der Götter‹ 1997, S. 22). Es ist eine eindrucksvolle Demonstration der Bedeutung der Frau in der Urzeit und der Verehrung ihrer Schöpfungskraft.

Peter J. Ucko und Andrée Rosenfeld folgten Anati und beschreiben die auffallende Gravur mit den drei nackten Frauenkörpern von Angles-sur-l’Anglin als »skulptierter Fries mit Darstellungen von Tieren und weiblichen Figuren« (›Felsbildkunst im Paläolithikum‹ 1967, S. 71). Wie bei Anati gilt die Aufmerksamkeit zuerst den Tieren, dann erst den Darstellungen der Frauen. Danach fahren sie fort: »In Angles-sur-l’Anglin sind drei weibliche Torsos von der Taille bis zum Knöchel in Flachrelief modelliert, Nabel, Geschlechtsdreieck und Vulva sind durch Einschnitte angezeigt. Auf Blöcken in La Ferrassie ist die weibliche Form noch weiter reduziert, und zwar auf eine mehr oder minder dreieckige oder ovale Form mit einem kleinen vertikalen Schlitz; man hat sie allgemein als weibliches Geschlechtsdreieck und Vulva interpretiert und findet gelegentlich ähnliche Darstellungen an Höhlenwänden eingraviert.« (Peter J. Ucko und Andrée Rosenfeld 1967, S. 99, Hvhb. DW) Ucko und Rosenfeld schreiben erstaunlicherweise, es handle sich bei den unzähligen weiblichen Symbolen um »seltene Darstellungen von weiblichen Figuren und von Symbolen, die als Sexualorgane interpretiert wurden.« Die Anhänger dieser Sexualtheorie hätten »jedoch alle weiblichen Figurinen paläolithischen (und sogar späteren) Datums in diesen Kreis hineingezerrt (manchmal als sogenannte Mutter-Gottheiten)«! (1967, S. 137) Man spürt Uckos Ärger, der sich dem Thema bereits mit uneingeschränkten Vorurteilen jedoch dem beschränkten Wissen eines 24-jährigen Anthropologen gewidmet hatte. Er schrieb damals, er habe sich nach einer sorgfältigen Prüfung [!] für eine Ablehnung der Idol [Göttinnen]-Deutung entschieden! Uckos Entwertung wurde erstaunlicherweise von gestandenen Wissenschaftlern und patriarchalen AnhängerInnen monotheistischer Götter dankbar übernommen, weil er genau das sagte, was sie hören und glauben wollen.

Ob die Abwertung der nackten Frauenkörper mit Prüderie zu tun hat? Eines ist jedoch auffallend. Immer wieder beeinflusst die bekennende Zugehörigkeit zu einer der monotheistischen Gott-Religionen – die alles Weibliche aus ihrem Glaubenssystem eliminiert haben – die Arbeiten von Wissenschaftlern. Die beschämenden Aussagen sind offen sexistisch und entwertend. Zahlreich sind die Diffamierungen der weiblichen Abbildungen und das Bemühen, stattdessen dem Mann eine Bedeutung zu geben, die er in der urgeschichtlichen Zeit – aufgrund der urgeschichtlichen Bilddokumente – einfach nicht hatte. Offenbar eine narzisstische Kränkung für patriarchale Männer.

Die Kunstwerke von La Roche (Frankreich) und Gönnersdorf (Deutschland)

Wie sie sich gleichen! Die geographisch weit auseinander liegenden Felszeichnungen zeigen beispielhaft die über Kontinente reichenden Darstellungen weiblicher Bildsymbole. Es sind vom naturalistischen Abbild abweichende Stilisierungen, Abstrahierungen, die auf die Darstellung von Kopf, Armen und Füßen verzichten und beim Dreieck enden (s. König 1981 ›Am Anfang der Kultur. Die Zeichensprache des Menschen‹, S. 211). In den Flachreliefs, Gravierungen und Zeichnungen der sogenannten Parietalkunst sind oft nur einzelne Körperteile, Vulva, Gesäß oder Brüste herausgearbeitet, der Rest jedoch vernachlässigt. Vom Kopf bleibt nur ein verlängerter Strich des Rumpfes, die Arme werden zu kurz oder gar nicht gezeichnet, meistens fehlen die Füße.

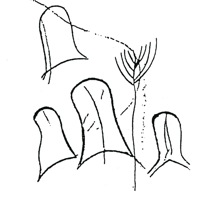

Bild links: Felsgravur von Frauenfiguren: ›Wiedergabe von Tanzszenen‹, nach Bosinski 1981

Bild rechts: Stilisierte Frauenfiguren. Felsgravur von La Roche, Lalinde, Dordogne (Musée Les Eyzies, Frankreich)

Man sieht nur, was man weiß (J.W. Goethe)

Der deutsche Urgeschichtsarchäologe und Prähistoriker Gerhard Bosinski fand bei seinen Ausgrabungen in Gönnersdorf aus der Zeit um 10’400 ca. 400 ganz ähnliche, gravierte weibliche Figuren, wie jene in der Dordogne. Dazu 13 weibliche Statuetten aus Geweih oder Elfenbein und mehrere aus Schiefer (Gerhard Bosinski ›Gönnersdorf – Eiszeitjäger am Mittelrhein‹ 1981, S.123).

»Die große Anzahl ist auffallend«, schreibt Bosinski und »wegen der Menge der Darstellungen besonders wichtig. Bei der Bearbeitung der Gönnersdorfer Menschendarstellungen sind wir zu dem Schluss gelangt, dass sich hierin die wichtige Rolle der Frau in der damaligen Gesellschaft spiegele. Die abgebildeten Tanzszenen der Mädchen und Frauen waren wichtiger als die nicht abgebildeten Tänze der Männer.« Es sei noch darüber nachzudenken, meint er, warum in einer Jägersiedlung [?] der späten Altsteinzeit so viele Frauen und nur wenige und nicht eindeutige Männer dargestellt wurden. (Bosinski ibd. S. 124 f.).

Die abstrakten und oft stark reduzierten, verkürzten und stilisierten Figuren sind meist »nur aus zwei Linien ohne Andeutung von Arm und Brust gebildet« oder »der Oberkörper besteht nur noch aus einer einzigen Linie und stark betonten Gesäßform. »Es hat einige Zeit gedauert, bis wir uns an die einfachen Darstellungen gewöhnen konnten. Viele der abstrahierten, oft symbolhaften Formen sind für unser Auge derart ungewohnt und fremdartig, dass es einer längeren Zeit des Beobachtens und neuen ›Sehen-Lernens‹ bedarf«, schreibt Bosinski. Es ist erstaunlich, wie wenig Tanz und Musik in der Steinzeit erforscht wurden, obwohl beispielsweise immer wieder Flöten gefunden wurden und es zahlreiche andere Instrumente gegeben haben muss, z.B. Gebogene Hölzer, bespannt mit einer einzigen Saite, bespielt mit einem Bogen, was dann als Darstellung von Pfeil und Bogen interpretiert wird.

Überall begegnen uns Darstellungen von Vulven, weltweit, tausendfach,

mehr oder weniger wirklichkeitsnah, mehr oder weniger abstrahiert. (Richard Fester)

Das häufigste Symbol der Urzeit: Die Vulva

In den Bildern der Steinzeit gehört die Vulva ›das Tor des Lebens‹ zu den meist verehrten weiblichen Symbolen der Frau als Schöpferin des Lebens. (s, Wolf ›Die Verehrung der Vulva von der Altsteinzeit bis Mekka‹)

Die im arischen Sanskrit ›Yoni‹ genannte Vulva »kündet von einer Kultur und Religion, in der die Frauen schon lange als Verkörperung göttlicher weiblicher Energie betrachtet und geehrt werden. Die weiblichen Genitalien werden als heilige Symbole der Großen Göttin Shakti betrachtet… Die Verehrung der Yoni bedeutet die Verehrung der Göttin und die Verehrung der Frau als deren lebendige Repräsentantin.« (Rufus Camphausen ›Yoni: Die Vulva – Weibliche Sinnlichkeit, Kraft der Schöpfung‹ 1999, S. 10 f.)

Vulven in Kalkfelsen, ca. 30’000 Jahre alt (La Ferrassie, Dordogne,

Vulven in Kalkfelsen, ca. 30’000 Jahre alt (La Ferrassie, Dordogne,

Musée Nationale de Préhistoire, Les Eyzies-de-Tayac, CC by Sémhur)

»Schon lange vor der Entwicklung des Ackerbaus stellten die Menschen in der Kunst Vulvae, Samenkörner und Schösslinge dar. In den frühesten Abbildungen der weiblichen Gottheit aus dem Aurignacien um 30’000 war die Vulva als Pars pro toto in Felsen eingeritzt… Im Aurignacien war sie fast immer abstrakt und schematisch dargestellt, meist dreieckig, halbkreis- oder glockenförmig, mit einem Strich oder Punkt zur Bezeichnung der Vaginalöffnung. Die Betonung der Vulva in der Skulpturenkunst späterer Epochen macht deutlich, dass diese Bilder aus dem Jungpaläolithikum nicht nur rein physiologisch als Symbol für ›Frau‹ zu interpretieren sind (wie Leroi-Gourhan es 1967 getan hat), sondern dass sie die Vulva und den Schoß der Göttin darstellen.« (Marija Gimbutas ›Die Sprache der Göttin‹ 1995, S. 99)

Als Teil für das Ganze steht die Vulva für Schöpfungsmacht, für die regenerative Kraft, für die Schöpfungsorgane und für die kreative weibliche Machtfülle der Frau als Schöpferin des Lebens. Dieses Symbol der Schöpfung und ihre Verehrung finden wir in Abertausenden von in Fels gravierten Vulven über die ganze Welt verstreut. Rufus Camphausen veröffentlichte mit seinem Buch: Yoni: Die Vulva – Weibliche Sinnlichkeit, Kraft der Schöpfung‹ 1999 eine sorgfältige Studie »über die älteste und am weitesten verbreitete Religion der Erde, die aber seltsamerweise nie auf der Liste der sogenannten Hauptreligionen erwähnt wird. Heute scheint sie an Glaubwürdigkeit verloren zu haben. Ich glaube, dass sie bewusst ›vergessen‹ wurde, denn es ist eine Religion, die sich auf Frauen und eine Göttin konzentriert und vor allem die Sexualität einbezieht und feiert.« (Camphausen ibd. 1999, S. 9)

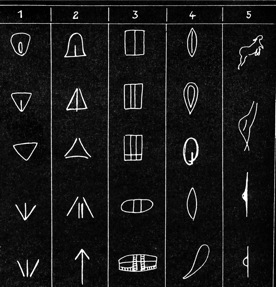

Abstrakte weibliche Symbole: Dreieck, Pfeil, Viereck, Oval, Claviform

(André Leroi-Gourhan)

Die Gepflogenheit, die Vulva in abstrakter Form als Symbol

in die weiblichen, naturnahen Reliefs einzugravieren, ist der Ursprung

einer Tradition von ungewöhnlicher Dauer (S. Giedion)

Marie E.P. König erforschte die Anfänge der Kultur, insbesondere die Kulthöhlen der Ile-de-France. Sie fand in den meisten Höhlen des Waldes von Fontainebleau unzählige in den Fels geritzte Vulven. »Man spricht da leicht von ›Fruchtbarkeitskult‹, schreibt sie. »Macht über Fruchtbarkeit ist aber nur ein Teilaspekt jeder Religion. Oder ist das Christentum etwa ein ›Fruchtbarkeitskult‹, weil seine Priester die Felder segnen?« (Marie E.P. König et al. in ›Weib und Macht – Fünf Millionen Jahre Urgeschichte der Frau‹ 1979/1980, S. 119) Urgeschichtler und Archäologen, die in der Tradition der jüdisch-christlichen Tradition erzogen wurden, bezeichnen die weibliche Religion meistens als ›Fruchtbarkeitskult‹. Eine Abwertung der Grossen Göttin, der Himmelskönigin und Schöpferin der Menschheit, der Welt und des Universums, wofür sie in vor-patriarchaler Zeit gehalten und verehrt wurde. »Wir sollten beachten« schreibt die Historikerin Gerda Lerner, »dass die Hilfesuchenden die Göttin für allmächtig hielten. Im Symbol der Vulva der Göttin, die aus Edelstein geformt war und zu ihrem Lobe dargebracht wurde, zelebrierten sie die Heiligkeit der weiblichen Sexualität und ihre mystische lebenspendende Kraft, die auch die Macht zu heilen einschloss.« (›Die Entstehung des Patriarchats‹ 1991, S. 184) Für Mann und Frau ist die Vulva das ›Tor zu den paradiesischen Freuden‹, der Lust und der Liebe und der Weitergabe des Lebens, was im Patriarchat aufs Übelste diskriminiert wird. (s. Wolf ›Die Pornographisierung der nackten Göttinnen-Statuetten‹ und Wolf ›Symbole schreiben Urgeschichte‹)

Das Patriarchat sorgte für das Ende von Respekt, Liebe und Sinnlichkeit

Der patriarchale Mann feiert seinen Sieg über die Frau; damit ging jedoch die ›Kunst des Liebens‹, die beglückende Erfahrung von Erotik, Sinnlichkeit und Sexualität verloren. Der vermeintliche ›Sieg‹ der Männer über die Frauen betrifft nicht nur die Frauen, sondern ist auch – und vor allem – ein Verlust für die Männer!

Das war auch im Islam nicht überall und immer üblich. ›Der parfümierte Garten‹, ein Handbuch arabischer Liebeskunst, wurde von Sheik Nefzawi im 13. Jahrhundert geschrieben und – unterdessen – vergessen.

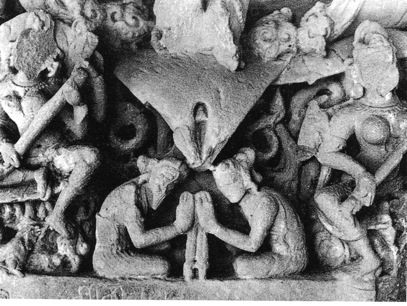

In Teilen Indiens hat sich die Kunst des Liebens und die Verehrung der Vulva wahrscheinlich am längsten erhalten. Das Kamasutra, die indische Liebeskunst und der Tantra-Kult laden ein, durch Sexualität einen Zustand sexueller Glückseligkeit zu erreichen.

Anbetung der Yoni im Tempel der 64 Yogini in Bheragat, Indien, 12. Jh.

(Archeological Survey of India nach Rufus Camphausen)

Nut, die heilige Vulva der Göttin Neith

Ich bin Nut

Ich bin unendlicher Raum,

und die unendlichen Sterne.

Ich bin über dir und in dir.

Meine Ekstase ist deine,

Meine Freude die deine zu sehen.

(Achad ›Hymns to the Star Goddess‹ zit. von Rufus Camphausen)

Die ägyptische Göttin Nut ist die ›heilige weibliche Spalte‹ und ein Teilaspekt der Leben spendenden Schöpfergöttin Neith. Als eigenständige Göttin repräsentiert sie den Schoß und das natürliche Tor ins Leben und wird dargestellt in den unzähligen Vulven auf Felszeichnungen und als nackte Göttin mit dem stark betonten Schoßdreieck. Sie stand in engem Zusammenhang mit dem Glauben an die Wiedergeburt und überlebte als nackte Göttin während der dynastischen Zeit Ägyptens.

Voreingenommenheit macht blind für die Realität

Emmanuel Anati schreibt zu der mit Vulven über und über gravierten Felswand in Baja California, Mexiko: »Oberfläche mit tiefen primitiven [!] Gravierungen, wobei stilisierte Vulven und phallische Symbole vorherrschen«. Allerdings gibt es da nichts, was man als ›primitiv‹ bezeichnen müsste und nichts, was einen Phallus auch nur andeuten würde.

Komposition von stilisierten Vulven auf einer Felswand in Baja California (nach Anati 1997, Abb. 104)

Die Felswand mit den Vulven ist nach Anati 10’000 bis 12’000 Jahre alt; stammt somit aus einer Zeit die er einer obskuren Zeit der ›Primitiven Jäger‹ zuordnet. In seiner ›Vorbemerkung‹ schreibt er, dass das Wort ›primitiv‹ durchaus verwendet werden könne, dass jedoch »hinter diesem Wort ›primitiv‹ ein ungeheurer Reichtum des Denkens und der Phantasie, sowie ein Sinn für Ästhetik erscheint. Für den Homo Sapiens gab es nämlich von Anfang an eine Kultur im wahrsten Sinn.« (Anati ›Höhlenmalerei‹ 2002, S. 7). Fragt sich nur, warum er den Ausdruck ›primitiv‹ trotzdem noch ständig gebraucht, besonders dann, wenn es um weibliche Symbole geht und warum er den Begriff nicht durch einen angemesseneren ersetzt? Die diskriminierende Bezeichnung ›primitiv‹ stammt aus der Zeit der Aufklärung, als sich europäische Gelehrte darin einig wurden, »dass die Gesellschaften in einem ›primitiven‹ Zustand beginnen und mit der Zeit immer ›zivilisierter‹ werden; sie setzten die Kultur und Technologie der westlichen Gesellschaft mit Fortschritt gleich. Einige Formen solcher Theorien haben zu ›wissenschaftlichem‹ Rassismus geführt, damit rechtfertigte man in der Vergangenheit die Politik des Kolonialismus und der Sklaverei.« (Wikipedia ›Soziokulturelle Evolution‹) Die Forschung hat gezeigt, dass Rassismus genetisch keine Grundlage hat.

Wo patriarchaler Überlegenheitsdünkel Schule macht, ist auch der Sexismus, die Diskriminierung der Frau und die Abwertung der weiblichen Symbolik in der Kunst der Urgeschichte nicht weit

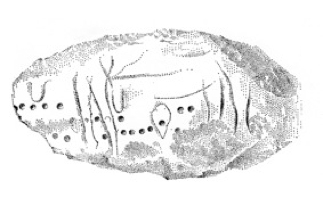

Steinblock aus La Ferrassie und zeichnerische Umsetzung des Bildes (nach Giedion 1964, S. 148

und S. 414, Abb. 116 mit Zeichnung, Musée Les Eyzies, Photo H. P. Herdeg

Die Abbildung aus La Ferrassie beschreibt Giedion als: »Steinblock mit verschiedenen Vulvas, den Vorder- und Hinterbeinen und dem Phallus eines Tieres.« Den Phallus sucht man vergeblich. Selbst auf der Zeichnung, bei der im Sinne Giedions etwas nachgeholfen wurde, ist kein Phallus zu erkennen. Eine etwas arg strapazierte Phantasie zur Präsenz, bzw. Abwesenheit des männlichen Organs in der Felskunst, der wir auch bei Giedion immer wieder begegnen. Verunsichert schreibt ein bezüglich des weiblichen Geschlechts wohl noch unerfahrener Wissenschaftler zu einer mit Vulven bedeckten Felswand, die er nicht als Vulven erkennt:

»Die Ritzungen stellen geometrische, runde, spitze, schachbrettartige und unregelmäßige Kurven dar, welche die Archäologen aufs höchste irritieren. Handelt es sich hier um symbolische Gravuren, deren Sinn unentzifferbar ist oder um dekorative Motive?« (Archéologia, Avril 1990, S. 33)

Vulven aus der Höhle von El Castillo, Spanien (Abdruck H. Breuil, F. Wieder, nach Anati 2002, Abb. 177. S. 240)

Anati bezeichnet die Vulven von El Castillo als ›schildförmige Ideogramme‹ (2002, Abb. 177). Ucko und Rosenfeld nennen sie ›rotgemalte glockenförmige Zeichen‹ (1967, S. 216) und Giedion untertitelt die Abbildung als: »Felsnische mit roten Vulva-Symbolen und einem schwarzbefiederten Schaft, einen Phallus darstellend« (1964, S. 153). (Der Mann mit einer derartigen Anomalie ist nicht zu beneiden – doch wohl eher selten!) Die völlig unhaltbaren Interpretationen wurden von männlichen Wissenschaftlern gerne und unkritisch übernommen. Damit spielt das vernachlässigte ›beste Stück‹ des Mannes, nach dem in der Archäologie noch immer mühsam gesucht wird, wenigstens in der Theorie eine Rolle.

Mit dem Symbol der Pflanze hatten schon Breuil und Leroi-Gourhan ihre liebe Not. Sie bemühten Ausdrücke wie ›fliegende Pfeile‹; ›Zeichen mit Widerhaken‹ – ›sexuell und männlich‹; ›federförmige Zeichen‹; ›befiederter Schaft‹ usw. Leroi-Gourhan gab in seinen späteren Arbeiten zu, dass er nicht in der Lage gewesen sei, eine entwicklungsgeschichtliche Ableitung für die von ihm erst als männlich identifizierten Zeichen zu erstellen, er »habe viele nur deswegen als männlich identifiziert, weil sie in anderen Positionen auftreten als die von ihm als ›weiblich‹ qualifizierten Zeichen. Die Darstellungen befassen sich mit einem ungewöhnlich reichen und komplexen System, reicher und komplexer, als irgend jemand vorher vermutet hatte.« (Leroi-Gourhan ›Préhistoire de l’art occidental‹ 1965, S. 98)

Alexander Marshack mahnte zur Vorsicht. Es gelte zu beachten, dass die als Speere, Pfeile oder phallische Formen bezeichneten pflanzenähnlichen Zeichen, verglichen mit den meisterhaften Tierbildern, sehr flüchtig hingeworfen seien. Deshalb – und weil wir davon ausgehen, dass ein Pflanzenzweig oft in Verbindung mit weiblichen oder trächtigen Tieren und Vulven abgebildet ist, könnte es ein Bild für den späten Frühling und das Kalben oder als kahler Zweig im Herbst als Zeichen für den Herbst-Winter sein und den Kompositionen eine ganz neue Möglichkeit der Deutung geben. (Marshack ›The Roots of Civilization‹ 1972, S. 220 f.) Es gibt noch eine andere Ungereimtheit. »Die Interpretation der Zeichen und letztlich auch der Tiere beruht häufig auf zeichnerischer Dokumentation, die nicht nur den Ist-Zustand der gemalten Wand, sondern auch die Vorstellung und Gedankenwelt des Zeichners widerspiegelt. So urteilt Michel Lorblanchet über die zeichnerischen Kopien Henri Breuils: ›Die jahrtausendealten gemalten Flachreliefs wurden so zu Kunstgraphiken nach dem Geschmack der Zeit reduziert… Manche Wisente sind mit Zitzen versehen, die tatsächlich das äußerste Ende ihrer angewinkelten Beine sind, andere Wisente sind gar in Wildschweine gewandelt!‹ (›Höhlenmalerei‹ zit. von Ina Wunn ›Religion und steinzeitliche Kunst‹ 2000, S. 199)

Die beschämenden Reaktionen der WissenschaftlerInnen

Ina Wunn lässt Vulven nur als ›angeblich‹ oder von Leroi-Gourhan ›als Vulvenzeichen gedeutet‹, gelten. Patriarchale WissenschaftlerInnen reagierten auf die sexuellen Symbole nicht nur befangen, sondern z.T. auch gehässig, genervt, überheblich, aggressiv und diskriminierend. Zahlreich sind die Diffamierungen der weiblichen Abbildungen und das Bemühen, dem Mann mehr Bedeutung zu geben. Mario Ruspoli bemerkte, es sei seltsam, dass außer einigen seltenen Abbildungen des Penis auf den Felsen und in der mobilen Kunst, während der ganzen Periode der Venusdarstellungen der Mann praktisch abwesend war (Ruspoli ›Lascaux‹ 1986 S. 88). Nur davon hören und lesen wir selten etwas. Dieses Wissen wird so gut wie möglich aus Veröffentlichungen ferngehalten. Jüngere Frauen und Männer haben nur selten den Mut, eine eigene Meinung zu äussern, die nicht erst von einer ›Autorität‹ abgesegnet worden ist. Die Angst ist oft begründet, der Mut könnte sie ihr Diplom, den Doktortitel, den Job, ihr Ansehen oder ihre Karriere kosten!

Neben dem Weglassen, den Fehlinterpretationen und den Abwertungen weiblicher Symbole ist das totale Ignorieren der unzähligen Darstellungen von Vulven durch Vertreter der ›klassischen‹ Urzeitforscher bemerkenswert. Der Prähistoriker Hermann Müller-Karpe erwähnt in seinem umfangreichen Werk zur ›Geschichte der Steinzeit‹ kein einziges mal eine Vulva und bestreitet vehement, dass es sich bei den Statuetten aus der vor-patriarchalen Zeit um Göttinnen handeln könnte. Bei den späteren Astarte-Figuren kann er dies jedoch nicht leugnen. So versucht er den Eindruck zu vermitteln, Göttinnen seien eine späte Erfindung, die es in der Urzeit gar nicht gegeben habe. Die Gründe dürften einmal mehr im religiösen Hintergrund, in der persönlichen Gläubigkeit des Wissenschaftlers liegen, auf die sein Spätwerk hinweist: ›Geschichte der Gottesverehrung von der Altsteinzeit bis zur Gegenwart‹, Frankfurt 2005; ›Der Ölberg im Siebengebirge als christliches Symbol‹, Königswinter 2006; ›Religionsarchäologie. Archäologische Beiträge zur Religionsgeschichte‹, Frankfurt 2008; ›Zur Aktualität christlicher Weltanschauung. Aufgrund einer geistesgeschichtlichen Sicht des Urmenschen‹, Otto Lembeck, Frankfurt 2008.)

Der deutsche Ethnologe Hans A. Winkler, der die reichhaltige Felskunst Oberägyptens erforschte, fand eine große Anzahl in Stein gravierter weiblicher Illustrationen. Die oft nackt dargestellten Frauen, deren Genitalien übertrieben und manchmal sehr sorgfältig ausgeführt wurden, ließen darauf schließen, so glaubt er, dass sie für oder von Wachtposten, die weit weg von Frauen lebten, angebracht worden seien (Winkler ›Rock-Drawings of Southern Upper Egypt‹ 1938, S. 13)

Marija Gimbutas bemerkte zu solchen und ähnlich befremdlichen Vorurteilen und Interpretationen: »Versuche, die wiederkehrende Darstellung von Vulva, Brüsten und Gesäß zu erklären, haben zu den abenteuerlichsten Hypothesen geführt. Weitestgehend wurden diese Bilder durch die Brille der Befangenheit des 20. Jahrhunderts betrachtet. Eine der Erklärungen für die ›Anfänge der Kunst‹ lautet, die Lust an manuellen Liebesspielen – das Berühren von Brüsten, Vulva und Gesäß – sei vor 30’000 Jahren Auslöser für Kunstschöpfungen gewesen. Die Annahme, diese paläolithischen Symbole seien Objekte, die zur sexuellen Stimulation der Männer geschaffen wurden, ignoriert vollkommen deren religiösen und gesellschaftlichen Zusammenhang« (Gimbutas ›Die Zivilisation der Göttin‹ 1996, S. 223). Heute quittieren wir nur noch mit einem Lächeln, was Ende des 19. Jahrhunderts die Herren der ›Royal Geographical Society‹ als ›größten Schrecken‹ bezeichneten: weibliche Forschungsreisende. Frauen lassen sich nicht mehr davon abschrecken, ›Kontinente‹ wissenschaftlich zu erkunden, die bisher gemieden oder ausschließliche Domäne der Männer waren; dazu gehört auch die Urgeschichte, die einige ergraute Herren so sehr in Angst und Schrecken versetzt.

Abwertungen, Verzerrungen, Prüderie und religiöse Voreingenommenheit gegenüber weiblichen Darstellungen begegnet man immer wieder; doch sollte sexistische und moralisierende Engstirnigkeit in der Wissenschaft eigentlich nichts zu suchen haben; sie tragen nichts zum Verständnis der Urgeschichte bei! Die Vorurteile sagen weit mehr über die heutigen AutorInnen aus, als über die damaligen Menschen. Besonders die bekennende Zugehörigkeit zu einer der patriarchalen Religionen, von denen man eigentlich ›Wahrheit‹ oder zumindest Redlichkeit erwarten dürfte, ist keine Garantie für unabhängige WissenschaftlerInnen, schon gar nicht, wenn es um die weibliche Religion der Urgeschichte geht. Im Gegenteil, da fehlt meist jede Offenheit; Aufrichtigkeit, Fairness, Anstand, jeglicher Respekt und wissenschaftliche Ethik fallen unter den Tisch.

Der Archäologe James Mellaart schrieb enttäuscht über diese Art von Kurzsichtigkeit und Voreingenommeneit: »Es ist bemerkenswert, dass der moderne Mensch nicht fähig ist, Ebenbürtigkeit oder Überlegenheit anzuerkennen.« Mellaart meint damit den Mann, denn es waren ausschließlich Männer, die zu seiner Zeit noch die Lehrmeinung beherrschten und damit im Alleinbesitz der Interpretationsmacht waren! Mellaart wurde angegriffen weil er veröffentlichte, was er gefunden hatte: In den aus Lehmziegeln gebauten Häusern, fanden sich neben einzigartigen Heiligtümern und Kultstätten, die mit kunstvollen Wandmalereien, Bukranien und Gipsreliefs geschmückt waren, Kultstatuetten, die ein lebhaftes Bild vom Leben und der Religion der Muttergöttin vermittelten. Seine Überzeugung brachte ihm Kritik und Diffamierung seitens seiner Kollegen ein. (Zum Kampf gegen Mellaarts Thesen s. http://www.gabriele-uhlmann.de/catal_hoeyuek-baerensiegel.htm

In der Felsbildkunst der matriarchalen Urzeit gibt es keine Gewaltszenen

Es ist auffallend, dass die bisher fast ausschließlich männlichen Forscher immer und überall Gewalt und Krieg phantasieren, während normale Menschen eigentlich eher Freude am Leben, an Spielen, Gesang und Tanz haben. Burchard Brentjes macht beispielsweise in seinem Buch ›Schamanismus als Urreligion‹ darauf aufmerksam, dass die Wisentmasken-Figur in der Höhle Trois Frères in Südfrankreich einen Bogen an den Mund hält aber keine Pfeile besitzt. Die Darstellung erinnert damit an die sowohl in Sibirien wie in Amerika übliche schamanistische Methode zur Herbeirufung der Hilfsgeister mittels des Anschlagens der Bogensehne sowie an den Gebrauch des Bogens als Musikinstrument. (Volkert Haas ›Handbuch der Orientalistik: The Near and Middle East‹ 1997, S. 158)

Interessant ist auch die Sicht des Kunstbild Autors Carel J. Du Ry. Er sieht etwas völlig anderes, weit naheliegenderes als das was Männer üblicherweise in den Bildern sehen.

»Felsmalereien aus der Negev-Wüste mit einer Darstellung von Musikanten und Tänzern. Die linke Abbildung zeigt zwei Frauen (?), die Harfe spielen. Rechts tanzen mehrere Männer; eine sitzende Figur schlägt den Takt mit einem Tamburin.« (Carel J.Du Ry ›Völker des Alten Orient‹ in ›Enzyklopädie der Weltkunst‹ 1977, S. 282 f)

Immer wieder sehen wir Beispiele, dass Felsbilder falsch interpretiert werden. Da wird eine einsaitige Fidel, eine Art Bogenharfe, mit einem Pfeilbogen zum Abschiessen von Pfeilen verwechselt. Zupf- oder Streichinstrumente, die zusammen mit Trommeln und Flöten zu Spiel und Tanz eingesetzt wurden, werden als Waffen interpretiert. Oder das einsaitige Streichinstrument wird nicht als solches erkannt, das in Ägypten rababa genannt, von den ›Musikern vom Nil‹ noch immer gespielt, wenn sie am Eingang der großen Hotels die Gäste bei ihrer Ankunft begrüßen. »Kuhhörner, Keramiktrommeln, Knochenflöten, Mundbögen und Schwirrhölzer sind nur einige der Instrumente, mit denen vor 7000 Jahren musiziert wurde.« (›Klänge der Steinzeit‹ Film von Petrus van der Let und Martin Luksanauf )

»Wir dürfen nicht davon ausgehen, dass es den Menschen angeboren ist, untereinander Krieg zu führen. Kriegerische Auseinandersetzungen und der Bau von Befestigungen haben in der Tat zum Leben unserer Vorfahren von der Bronzezeit bis heute gehört. Nicht aber davor, im Paläolithikum und Neolithikum. In den Höhlenmalereien der Altsteinzeit gibt es keine Darstellung von gegen Mitmenschen gerichteten Waffen, und es gibt auch keine Überreste von Waffen, die der Mensch der Jungsteinzeit benutzt hätte, um gegen andere Menschen zu kämpfen. Unter rund 150 Bildern, die in Çatal Hüyük erhalten sind, stellt nicht eines einen Kampf oder Krieg oder Folter dar.« (Marija Gimbutas ›Die Zivilisation der Göttin‹ 1996, VIII)

»Ein scharfer Kontrast zur Kunst späterer Epochen liegt darin, dass in der Kunst des Neolithikums idealisierende Darstellungen bewaffneter Macht, von Grausamkeiten und Gewaltherrschaft fehlen. Es gibt keinerlei Darstellungen von ›edlen Kriegern‹ oder Schlachtenszenen, keinerlei ›heldenhafte Eroberer‹, die ihre Gefangenen in Ketten legen, noch irgendwelche anderen Beweise von Sklaverei… Noch mehr, der Kunst jener Zeit fehlt in verblüffender Weise jede bildliche oder figürliche Darstellung von Herrschern und Beherrschten, von Herren und Untertanen, wie sie für dominatorisch orientierte Gesellschaften so charakteristisch sind.« (Riane Eisler ›Von der Herrschaft zur Partnerschaft – Weibliches und männliches Prinzip in der Geschichte‹ 1989, S. 56, 57)